Verantwortung als Wertbegriff und als Zuschreibungsbegriff

Verantwortung als Wertbegriff und als Zuschreibungsbegriff

Was kann zur Bewältigung der moralisch-praktischen Herausforderungen der Gegenwart die Philosophie beitragen? Unter ihren Vertreterinnen und Vertretern herrscht hierüber, wie über die meisten wichtigen Fragen, keine Einigkeit. Eine Fraktion will ihr nur die Funktion zuerkennen, moralische Begriffe zu klären und ethische Argumente auf ihre logische Konsistenz hin zu analysieren. Darüber hinausgehenden Begründungsaufgaben könne die Philosophie nicht übernehmen. Sie könnte sich demnach zwar durch Systematisierungsvorschläge, vielleicht auch noch durch hermeneutisch-sinnklärende oder formal argumentationskritische Beiträge an Diskursen über moralisch-praktische Fragen beteiligen, sie besäße jedenfalls aber keine Autorität, zu den in solchen Diskursen kommunizierten "Werturteilen" verbindliche Stellungnahmen abzugeben.

So schreibt zum Beispiel Herbert Keuth, ein Vertreter des kritischen Rationalismus, "Moralphilosophen " könnten lediglich "überlieferte Vorschläge zur Lösung moralischer Probleme darstellen und die dafür angegebenen Gründe referieren. […] Ein darüber hinausgehender Anspruch, zu wissen, welche Lösung die richtige ist" müsse hingegen "nach Lage der Dinge stets als unberechtigt gelten." (Anm.1)

Die andere Fraktion hält es hingegen nicht nur für eine sinnvolle, sondern auch für eine erfüllbare philosophische Aufgabe, den "moral point of view", die ethische Perspektive, von der aus wir moralische Konflikte beurteilen sollen, zu klären und die Verbindlichkeit jedenfalls grundlegender moralischer Verpflichtungen in einer Weise zu begründen, die für alle vernunftbegabten Wesen nachvollziehbar ist. Damit wäre zunächst – immerhin! – eine rationale Antwort auf die Frage gewonnen, warum wir einen Teil unserer praktischen Probleme überhaupt als moralische Probleme ansehen und warum wir sie zu unseren Problemen machen, uns für ihre Lösung in die Pflicht nehmen lassen sollen – und uns nicht auf den Standpunkt des Zynismus oder Fatalismus, des individuellen Egoismus oder Gruppenegoismus stellen dürfen, die doch auf den ersten Blick die Rationalitätsvermutung so offenkundig für sich zu haben scheinen. Und zweitens böte sich von hier aus wenigstens der Ausblick auf vernünftige Möglichkeiten zur Beilegung moralischer Konflikte und zur Klärung moralisch-praktischer Fragen.

Nun mag es allerdings sein, daß in bezug auf manche Fragen Verstehen und Begründen enger zusammenhängen, als dies die vorigen Bemerkungen nahegelegt haben. Offenbar gibt es Begriffe, mit denen normative Ansprüche in derartiger Weise verbunden sind, daß man sie nicht richtig erklären kann, wenn man nicht versucht, ihre normativen Implikationen zu rekonstruieren. Ich vermute, daß der Begriff "Verantwortung" von solcher Art ist. Wenn das richtig wäre, ließe sich nicht einmal verstehen, was "Verantwortung" bedeutet, wenn man nicht auch überzeugende Gründe für ein klares "Ja" auf die Frage, ob 'die Menschen einander Verantwortung schulden'(Anm.2) finden kann. Dann wäre es gar nicht verständlich, was Vertreter des moralphilosophischen Nonkognitivismus meinen, wenn sie einerseits die Begründung moralischer Verpflichtungen für unmöglich erklären, andererseits jedoch an die ‘persönliche Verantwortung’ appellieren, wie beispielsweise Keuth dies tut, wenn er fordert, "Entscheidungen in eigener Verantwortung zu treffen statt sich von vorgeblich kognitiven Ethiken abhängig zu machen"(Anm.3).

Verantwortung als Wertbegriff und als Zuschreibungsbegriff

Verantwortung als Wertbegriff und als Zuschreibungsbegriff Betrachtet man die Verwendungsweise der Begriffe "Verantwortung", "Verantwortlichkeit", "verantworten" etc. näher, so stößt man auf einige Merkwürdigkeiten. Eine dieser Merkwürdigkeiten liegt in der Möglichkeit, ein und derselben Person P im Hinblick auf ein und dieselbe Handlung H Verantwortlichkeit zugleich zu attestieren und abzusprechen. Wir können Person P die Verantwortung (Verantwortlichkeit) für Handlung H, das Handlungsergebnis He oder die Handlungsfolge Hf zuschreiben, und ihr gleichzeitig Verantwortungslosigkeit (oder Unverantwortlichkeit) vorwerfen, weil und insofern sie H oder He getan beziehungsweise Hf verursacht hat.

Offenbar liegt dieser Merkwürdigkeit eine Mehrdeutigkeit in den Begriffen Verantwortung (und Verantwortlichkeit) zugrunde:

In der ersten Bedeutung wird "Verantwortung" beziehungsweise "Verantwortlichkeit" als Wertbegriff verstanden. Wird das Adjektiv "verantwortlich" in diesem Sinne verwandt, tritt es in der Regel in attributiver oder adverbialer Satzfunktion auf. In dieser Bedeutung kann es Personen und Handlungen zugeschrieben werden. Als Negationen sind die Begriffe "verantwortungslos" oder "unverantwortlich" gebräuchlich. Verantwortlichkeit in diesem Sinne erscheint, wo sie Handlungen zugeschrieben wird, als ein Wert und, wo sie Personen zugeschrieben wird, als eine Tugend; Unverantwortlichkeit oder Verantwortungslosigkeit dementsprechend als Übel beziehungsweise als Untugend. Beispiele für diese Verwendungsweise sind die Sätze "Jones ist ein unverantwortlicher Manager" oder "Black hat verantwortlich gehandelt".

Die zweite Bedeutung des Begriffs der Verantwortung beziehungsweise Verantwortlichkeit – eigentlich handelt es sich hier um eine Gruppe von Bedeutungen – nenne ich mangels eines treffenderen Terminus mit Konrad Ott den Zuschreibungsbegriff der Verantwortung(Anm.4). Wenn das Adjektiv "verantwortlich" in dieser Bedeutung auftritt, hat es meist prädikative Satzfunktion inne. Diese Verwendungsweise ist durch folgende Charakteristika gekennzeichnet: Erstens kann Verantwortlichkeit beziehungsweise Verantwortung in dieser Bedeutung Handlungen nicht zugeschrieben werden, was bei "verantwortlich" im Sinne des Wertbegriffs möglich ist. Zweitens ist die im Zuschreibungssinn verstandene Aussage "Person P ist verantwortlich" unvollständig, so lange nicht angegeben wird, wofür P verantwortlich ist. Oder, in grammatikalischer Terminologie: Das prädikativ verwandte Adjektiv "verantwortlich" fungiert, sofern es als Zuschreibungsbegriff verstanden wird, als ein sekundärer Valenzträger, der die Angabe des "Wofür" zum obligatorischen Aktanten hat. Es hat außerdem auch fakultative Aktanten: Die Zuschreibung von Verantwortung beziehungsweise Verantwortlichkeit kann unter anderem durch die Angabe einer Verantwortungsinstanz, vor oder gegenüber der die betreffende Person verantwortlich ist, spezifiziert werden. (In der Verwendung als Wertbegriff kann "verantwortlich" hingegen nicht durch "für…" ergänzt werden. Eine Spezifikation durch ‘gegenüber…’ ist jedoch möglich; zum Beispiel in der Aussage "Black hat sich gegenüber seiner Belegschaft [un-]verantwortlich verhalten".)

Beispiele für die zweite Verwendungsweise von "verantwortlich" sind die (untereinander offenbar wiederum sehr unterschiedlichen) Sätze: "Der Abteilungsleiter ist gegenüber seiner Vorgesetzten für die Einhaltung des unternehmensethischen Kodex verantwortlich", "Der Bademeister ist verantwortlich für die Sicherheit des Schwimmers" oder "Der Bademeister ist verantwortlich für den Tod des Schwimmers".

Verantwortung als Zuschreibungsbegriff: prospektive und retrospektive Verantwortung

Verantwortung als Zuschreibungsbegriff: prospektive und retrospektive Verantwortung Die letzten beiden Sätze – sie stammen von Michael J. Zimmerman(Anm.5) – wirken, nebeneinandergestellt, wiederum merkwürdig. Einerseits scheint es durchaus möglich, daß mit beiden Sätzen sowohl derselbe Bademeister als auch derselbe Schwimmer gemeint ist. Andererseits ist es höchst unplausibel, daß der besagte Bademeister im selben Sinne für den Tod wie für die Sicherheit einer anderen Person verantwortlich ist. Vielmehr liegt hier eine weitere Äquivokation des Verantwortungsbegriffs vor. Man muß zwischen dem retrospektiven (vergangenheitsorientierten) und dem prospektiven (zukunftsorientierten) Gebrauch dieses Begriffs unterschieden. In der prospektiven Bedeutung bringen wir mit der Wendung "P ist verantwortlich für x, y, z" zum Ausdruck, daß P gewisse auf x, y und z bezogene Verpflichtungen hat (was nicht die Behauptung impliziert, man könne alle diese Verpflichtungen vollständig aufzählen), wobei x, y, z hier Personen, Gegenstände oder Zustände sein können ("Paul ist verantwortlich für seinen pflegebedürftigen Vater", "Der Redakteur ist nicht verantwortlich für das Literaturverzeichnis", "Der Bademeister ist verantwortlich für die Sicherheit des Schwimmers"; Anm.6). Bei der Zuschreibung prospektiver Verantwortung handelt es sich also ersichtlich nicht um eine deskriptive, empirische Aussage, sondern um eine präskriptive, normativ gehaltvolle Zuschreibung (Anm.7).

Wenn wir die Wendung "P ist verantwortlich für x, y, z" im retrospektiven Sinne verstehen, stehen die Variablen x, y und z für Handlungen, Handlungsergebnisse oder Handlungsfolgen, die wir P zuschreiben zu dürfen meinen ("Der Bademeister ist verantwortlich für den Tod des Schwimmers"). Auf die Frage, ob auch die Zuschreibung retrospektiver Verantwortung stets präskriptive Implikationen hat, oder ob sie unter Umständen als eine rein deskriptive Aussage verstanden werden kann, werde ich weiter unten zurückkommen.

Der Unterschied zwischen prospektiver und retrospektiver Verantwortung ist selten übersehen worden. Das Verhältnis der beiden Verantwortungstypen zueinander aber wird oft falsch konzipiert. Manche Interpreten konturieren die Unterschiede nicht deutlich genug. Andere reißen beide Begriffe zu weit auseinander.

Ersteres trifft beispielsweise auf Günter Ropohl zu. In einem viel beachteten Aufsatz hat er versucht, die Bedeutungsvielfalt des Verantwortungsbegriffs durch ein "Matrix-Modell" in den Griff zu bekommen (siehe Abbildung 1). Dieses Modell ist in mancher Hinsicht sehr hilfreich. Zur Klärung des Verhältnis zwischen prospektiver und retrospektiver Verantwortung trägt es allerdings nicht bei. Ropohl stellt prospektive und retrospektive Verantwortung nämlich nicht nur unkommentiert gegenüber. Er postuliert überdies einen dritten Verantwortungstyp zwischen prospektiver und retrospektiver Verantwortung, die sogenannte "momentane" Verantwortung. Was mit diesem dritten Typus gemeint sein könnte, ist jedoch ziemlich rätselhaft. Offenbar hat Ropohl den Versuch unternommen, der Dreiheit von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit drei Verantwortungstypen zuzuordnen. Vermutlich trifft jedoch auf den Begriff der ‘momentanen Verantwortung’ zu, was Schopenhauer von einigen Begriffen in Kants Kategorienschema behauptet hat: daß es sich um bloße Füllbegriffe handelt, deren Funktion einzig darin besteht, eine Leerstelle in einem Begriffssystem zu besetzen, so wie Scheinfenster, auf die massive Wand aufgemalt, einer Fassade zu größerer Symmetrie verhelfen sollen. Der grundlegende Unterschied zwischen prospektiver und retrospektiver Verantwortung wird dadurch eher verwischt (Anm.8).

Abbildung 1: Günter Ropohls morphologische Matrix der Verantwortungstypen (nach Ropohl 1994)

|

(1) |

(2) |

(3) |

|

|

(A) WER |

Individuum |

Korporation |

Gesellschaft |

|

verantwortet |

|||

|

(B) WAS |

Handlung |

Produkt |

Unterlassung |

|

(C) WOFÜR |

Folgen |

Folgen |

Fern- und |

|

(D) WESWEGEN |

moralische |

gesellschaftliche Werte |

staatliche |

|

(E) WOVOR |

Gewissen |

Urteil anderer |

Gericht |

|

(F) WANN |

vorher: |

momentan |

nachher: |

|

(G) WIE |

aktiv |

virtuell |

passiv |

Während bei Ropohl die Bedeutungsverschiedenheit von prospektiver und retrospektiver Verantwortung unterbelichtet bleibt, begehen andere den entgegengesetzten Fehler, prospektive und retrospektive Verantwortung als zwei völlig verschiedene, unverbundene Phänomene zu interpretieren. Dies trifft nicht zuletzt auf Hans Jonas zu. Er bezeichnet die prospektive Verantwortung als "Verantwortung für Zu-Tuendes" (Anm.9), die retrospektive Verantwortung interpretiert er "als kausale Zurechnung vergangener Taten"(Anm.10). Wie schon die Rede von kausaler Zurechnung nahelegt, geht er davon aus, die Zuschreibung retrospektiver Verantwortung sei rein deskriptiv, durch bloße Kausalanalyse möglich. Jonas zufolge ist sie moralisch vollkommen irrelevant (Anm.11). Die Aussage "P ist verantwortlich für Handlung H, Handlungsergebnis He oder Handlungsfolge Hf" hat ihm zufolge keinerlei normative Komponente.

Diese Auffassung stellt meines Erachtens eine empiristisch verkürzende Fehlinterpretation der retrospektiven Verantwortung dar, von der her auch verschiedene grundlegende Probleme der Jonasschen Moralphilosophie erklärt werden können. Weil Jonas retrospektive Verantwortung auf bloße Kausalzuschreibung reduziert, bleibt in seinem Modell kein Raum mehr für den Rechtfertigungsaspekt der retrospektiven Verantwortung, wie wir ihn zum Beispiel im Sinn haben, wenn wir davon sprechen, P müsse sich für H, He oder Hf vor oder gegenüber der Verantwortungsinstanz I (also zum Beispiel vor Gericht, vor seinem Gewissen, vor der unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft…) verantworten, das heißt Rechenschaft dafür ablegen. In solchen Zuschreibungen zielen wir offenbar auf eine Form der retrospektiven Verantwortung, die keineswegs ohne normativen Gehalt ist. Die Zuschreibung retrospektiver Verantwortung ist wenigstens in dieser Verwendungsweise keine rein deskriptive Aussage. Sie bringt eindeutig, ebenso wie dies bei der Zuschreibung prospektiver Verantwortung der Fall ist, eine Verpflichtung zum Ausdruck: Wir (beziehungsweise die Verantwortungsinstanz I) fordern damit von P, daß er sich für H, He oder Hf rechtfertige. Ich werde diesen Aspekt der retrospektiven Verantwortung im folgenden, mit einem treffenden Begriff Otfried Höffes, als Rechtfertigungsverantwortung bezeichnen (Anm.13). Nur wenn man diesen Rechtfertigungsaspekt der retrospektiven Verantwortung berücksichtigt, kann man das Verhältnis zwischen ihr und der prospektiven Verantwortung richtig verstehen. Es wird dann deutlich, daß zwischen ihnen eine Korrespondenzbeziehung besteht: Nur weil und insofern der Bademeister (prospektiv) für das Leben des Schwimmers verantwortlich war, kann man ihn (retrospektiv) auch für den Tod des Schwimmers zur Rechenschaft ziehen, ihm Rechtfertigungsverantwortung zusprechen.

Aber muß die retrospektive Verantwortung notwendig immer in diesem normativ gehaltvollen Sinn, als Zuschreibung von Rechtfertigungspflichten, verstanden werden? Oder kann die Aussage "Der Bademeister ist verantwortlich für den Tod des Schwimmers" nicht auch, zunächst einmal, rein deskriptiv als bloße Zuschreibung von Ursächlichkeit verstanden werden? Muß man nicht neben der Rechtfertigungsverantwortung auch noch einen zweiten, sozusagen ‘wertneutralen’ Typus retrospektiver Verantwortung annehmen? Im Grunde wäre dieser Begriff nur ein Synonym für den Begriff "Ursächlichkeit". Man könnte daher von "Kausalverantwortung" sprechen. "P ist verantwortlich für Hf" würde im Sinne der Kausalverantwortung nicht mehr bedeuten als "P hat Hf verursacht".

Bevor ich allerdings auf die Frage zu sprechen komme, ob es sinnvoll ist, Personen in diesem Sinn "Kausalverantwortung" zuzuschreiben, möchte ich einige Bemerkungen zum Begriff der Ursächlichkeit vorausschicken.

Exkurs: der lebensweltliche und der ‘exakte’ Kausalitätsbegriff

Exkurs: der lebensweltliche und der ‘exakte’ Kausalitätsbegriff Denn auch der umgangssprachliche Begriff der ‘Ursache’ beziehungsweise der ‘Verursachung’ ist meistens in gewisser Weise wertend: Als ‘Ursache’ eines Ereignisses bezeichnen wir nämlich normalerweise nicht irgendeinen kausalen Faktor, sondern genau denjenigen, der sich aus der Gesamtheit der Antecedensbedingungen, die für das Eintreten dieses Ereignisses notwendig sind, als besonders auffällig, ungewöhnlich oder beachtenswert heraushebt. Ein Ereignis E dem Kausalfaktor K1 ursächlich zuzuschreiben, bedeutet also eine vergleichende Bewertung dieses Kausalfaktors K1 im Vergleich zu anderen Kausalfaktoren K2-n als besonders ungewöhnlich, bemerkenswert, interessant oder ähnliches.

In der normalen Lebenswelt werden solche Bewertungen in Zusammenhang mit durch Erfahrung erworbenen Erwartungen, praktischen Zwecksetzungen, oder sozialen Normierungen getroffen. Wenn etwa ein Haus aufgrund eines Blitzeinschlages Feuer fängt, dann werden wir eher die Tatsache des Blitzeinschlags als ‘die Ursache’ des Feuers bezeichnen, als die Tatsache, daß unsere Atmosphäre Sauerstoff enthält, obwohl beide empirischen Tatsachen gleichermaßen notwendige Kausalfaktoren darstellen. Dies mag sich aus der Perspektive außerirdischer Besucher unseres Planeten ganz anders darstellen, falls deren heimische Atmosphäre frei von Sauerstoff, dafür aber beständig von Blitzen durchzuckt sein sollte (Anm.14). Falls es wiederum eine soziale Durchschnittsnorm oder auch eine präskriptive – etwa baurechtliche – Norm darstellen sollte, daß Häuser durch Blitzableiter vor derartigen Schadensfällen geschützt werden, das betreffende Haus jedoch keinen Blitzableiter besaß, könnte man ebensowohl auch das Fehlen des Blitzableiters als ‘die Ursache’ des Brandes bezeichnen.

Die umgangssprachliche Rede von Verursachung ist also keineswegs frei von Wertungen. Sie ist nicht direkt im präskriptiven, gar moralisch-präskriptiven Sinne wertend – wenn ich die Tatsache des Blitzeinschlages für den Brand für ursächlich erkläre, äußere ich damit weder Lob noch Tadel – aber sie sind wertend im Sinne einer Zuschreibung von Relevanz. Und solche Relevanzzuschreibungen können ihrerseits von sozial-empirischen Standards des allgemein Üblichen, von evaluativen, von moralisch-präskriptiven oder rechtlich-präskriptiven Standards bedingt sein – wie etwa in dem Fall, wo wir im Licht gültiger baurechtlicher Normen das Fehlen eines Blitzableiters als 'Ursache' des Brandes werten. Auf diese indirekte Weise können lebensweltliche Kausalzuschreibungen bereits mit normativen Zuschreibungen zusammenhängen, zum Beispiel mit bestimmten rechtlichen und moralischen Verantwortlichkeiten, die wir der Architektin beziehungsweise dem Architekten des betreffenden Hauses zuschreiben (Anm.15).

Aber neben diesem lebensweltlichen, ‘wertenden’ Kausalitätsbegriff verfügen wir auch noch über einen anderen, nicht im gleichen Sinne wertenden Begriff von Ursächlichkeit. Denn wir nehmen ja nicht an, die kausalen Beziehungen als solche, wie sie zum Beispiel zwischen dem Fehlen des Blitzableiters und der Wirkung des Blitzeinschlags bestehen, seien von unseren Wertungen abhängig oder auch nur durch sie beeinflußt. Wir müssen vielmehr unterstellen, daß diese Zusammenhänge auch unabhängig von diesen Wertungen, als intersubjektiv überprüfbare Tatsachen in der objektiven Welt existieren. Wenn wir im zuvor erörterten lebensweltlichen beziehungsweise wertenden Sinn von ‘Ursachen’ sprechen, setzen wir diesen nicht wertenden, oder, wenn man so will, ‘exakten’ Kausalitätsbegriff immer schon voraus.

Retrospektive Verantwortung als bloße Kausalzuschreibung?

Retrospektive Verantwortung als bloße Kausalzuschreibung? Bisher spricht also nichts gegen die Möglichkeit, auch Personen zunächst einmal in einem ‘wertfreien’ Sinne Ursächlichkeit (oder Kausalverantwortung) zuzusprechen. Auch wenn sich zeigen sollte, daß in der lebensweltlichen Praxis solche Zuschreibungen regelmäßig mit verschiedenen ‘Wertungen’ verbunden sind, wäre dies noch kein schlagender Einwand. Denn es könnte ja sein, daß es sich mit der Beziehung zwischen Kausalverantwortung und Rechtfertigungsverantwortung irgendwie ähnlich verhält wie mit der Beziehung zwischen ‘lebensweltlicher’ und ‘exakter’ Zuschreibung von Ursächlichkeit.

Wenn diese Auffassung richtig wäre, wäre es zweierlei, festzustellen, (a) daß eine Person P die Handlung H getan oder das Handlungsergebnis He beziehungsweise die Handlungsfolge Hf verursacht habe oder zu behaupten, (b) daß P sich für H beziehungsweise He oder Hf zu rechtfertigen habe. Daß man sowohl (a) als auch (b) mit dem Satz ausdrücken kann: "P ist für H (beziehungsweise He oder Hf) verantwortlich" läge dann an einer weiteren Mehrdeutigkeit im Verantwortungsbegriff. Wir könnten dann P zunächst in einem rein deskriptiven, wertneutralen Sinn Kausalverantwortung für H, He oder Hf zuschreiben, ohne P durch diese Zuschreibung bereits irgendwelche Verpflichtungen (zum Beispiel Rechtfertigungsverantwortung) aufzuerlegen.

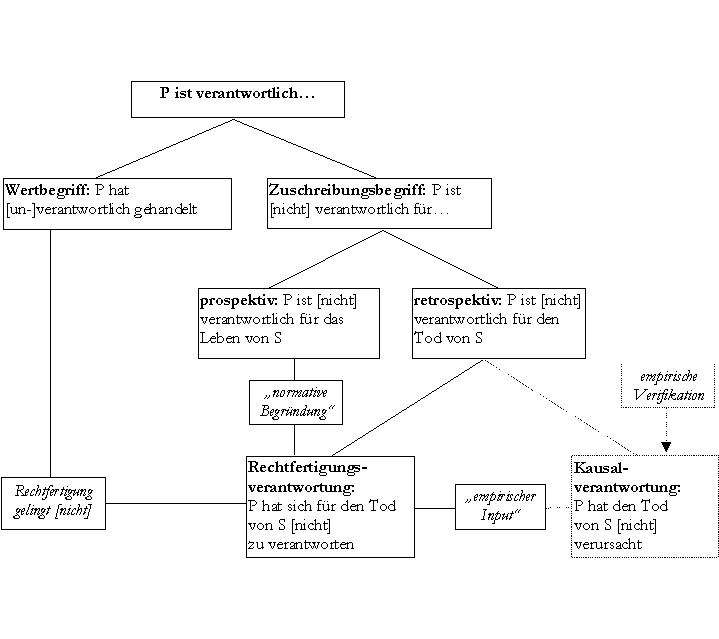

Denkt man dieses Modell weiter, so müßte die Zuschreibung von Kausalverantwortung als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Zuschreibung von Rechtfertigungsverantwortung verstanden werden. Denn da erstere eine rein deskriptive Feststellung darstellen würde, aus rein deskriptiven Aussagen allein jedoch niemals präskriptive Aussagen gefolgert werden können, würde die Zuschreibung von (Rechtfertigungs-) Verpflichtungen eine zusätzliche normative Begründung erfordern. Nur in Rekurs auf zusätzliche präskriptive Sätze (oder Normen) könnten wir demnach Rechtfertigungsverantwortung zuschreiben (Anm.16). Tatsächlich wird diese Auffassung durchaus vertreten. Im deutschen Sprachraum dürfte wohl Hans Lenk ihr prominentester Vertreter sein (Anm.17). Auch der Diskursethiker Konrad Ott scheint ihr zuzuneigen (Anm.18). Wenn sie richtig wäre, dann ließe sich der Zusammenhang der verschiedenen bislang thematisierten Verantwortungsbegriffe ungefähr so verstehen, wie in Abbildung 2 dargestellt:

Abbildung 2: Ein problematischer Modellierungsversuch

(fragwürdige Teile sind an durchbrochenen Linien zu erkennen)

Auf den ersten Blick scheint dieses Modell so unplausibel nicht. Dennoch ist es in wesentlicher Hinsicht falsch. Und zwar liegt das Problem nicht in einem Verstoß gegen den normalen Sprachgebrauch. Dieser gestattet es in manchen Kontexten durchaus, den Begriff "verantwortlich" im Sinne bloßer Ursächlichkeit zu gebrauchen. So ist es ist ohne weiters möglich, zu formulieren "der Blitzeinschlag ist verantwortlich für den Brand des Hauses", ohne daß damit etwas anderes gemeint wäre als die Tatsache, daß der Blitzeinschlag den Hausbrand verursacht hat. (Auch wenn es sich bei diesem Begriffsgebrauch um eine bloß metaphorische Redeweise handeln sollte, wäre daraus kein wirklich schwerwiegender Einwand gegen das Modell zu gewinnen.)

Aber bei näherem Hinsehen stößt man bald auf Indizien dafür, daß mit diesem Modell dennoch etwas nicht stimmt. Das Problem liegt in der Annahme, daß es möglich ist, Personen Kausalverantwortung für Handlungen, deren Ergebnisse oder Folgen in genau der gleichen Weise zuzuschreiben, wie wir Gegenständen, Zuständen oder Ereignissen Ursächlichkeit für Ereignisse oder Zustände zuschreiben, nämlich aufgrund eines rein empirischen Verifikationsverfahrens – gleich, ob man diese Ursächlichkeit nun als (Kausal-) Verantwortung bezeichnen will oder nicht. Diese Annahme basiert meines Erachtens erstens auf einer unreflektierten Verwendung des Begriffs der Person und zweitens auf einer unhaltbaren Handlungstheorie, die ich als 'kausalistisch' bezeichnen möchte (Anm.19).

Einen ersten – zunächst sehr schwachen – Hinweis darauf, daß mit dieser Annahme etwas nicht richtig ist, gibt der normale Sprachgebrauch: Wir reden normalerweise nicht davon, daß Personen ihre Handlungen verursachen, sondern davon, daß sie etwas tun, indem sie handeln. Diesem sprachlichen Befund entspricht der Eindruck, daß Personen und Handlungen nicht in einem ähnlich äußerlichen Verhältnis zueinander stehen, wie das bei Ursachen und Wirkungen der Fall ist. Erstens ist nämlich dasjenige, was wir mit dem Begriff ‘Person’ meinen, wenn wir sagen ‘Person P hat H getan’, nicht in gleicher Weise ein möglicher Gegenstand der empirischen Wahrnehmung, wie sich dies von physikalischen Objekten, Zuständen oder Ereignissen sagen läßt. Zweitens sind das Konzept ‘Person’ und das Konzept ‘Handlung’ semantisch dicht miteinander verwoben: Als Personen lassen wir nur solche Wesen gelten, die in irgend einer Weise handlungsfähig sind. Umgekehrt erkennen wir ausschließlich dasjenige als Handlungen an, was Personen tun. Schon daraus folgt, daß auch Handlungen qua Handlungen kein mögliches Objekt einer distanziert beobachtenden, ‘rein empirischen’ Gegenstandswahrnehmung sind: Das, was an ihnen den Handlungscharakter ausmacht, läßt sich nicht in einem objektivierenden Verfahren verifizieren.

Über diese handlungstheoretischen Schwierigkeiten hinaus – auf die ich noch zu sprechen kommen werde – ergibt sich auch sozusagen von der anderen, normativen Seite des Modells her ein Einwand. Wenn wir nämlich akzeptieren wollten, daß Handlungen per se rein kausal zuschreibbare Phänomene wären – und nicht etwa intern bereits mit Verpflichtungen oder normativen Ansprüchen verbunden – dann müßte erstens die Forderung, die Zuschreibung von prospektiver Verantwortung oder retrospektiver Rechtfertigungsverantwortung normativ zu begründen, notwendig in einen logischen Zirkel führen: Mit welchem Recht ließe sich eine solche Forderung nämlich noch erheben, wenn Handlungen – und damit auch diejenige Handlung, die man vollzieht, indem man anderen Verantwortungspflichten zuschreibt – gar nicht rechenschaftspflichtig wären? Wer diese Forderung erhebt, muß ja voraussetzen, daß wenigstens diese Zuschreibungshandlung einer Rechtfertigung bedarf. Zweitens müßte auch jeder Versuch, dieser Forderung gerecht zu werden – also der Versuch, unter den Bedingungen des Modells Verantwortungspflichten zu begründen – wiederum in einen logischen Zirkel führen. Wenn man es nämlich auch nur für möglich hält, daß man selbst, wenn man etwas zu rechtfertigen versucht, für das, was man tut, indem man etwas zu rechtfertigen versucht, nicht schon in einem normativ gehaltvollen Sinn rechtfertigungspflichtig ist, dann kann man mit der Rechtfertigung gar nicht erst anfangen. Denn "Rechtfertigen" ist eine argumentative Praxis, die nur funktioniert, wenn die Argumentierenden bestimmte Verpflichtungen bereits anerkennen, wenn sie bestimmte Formen von Verantwortung bereits übernommen haben. Dazu zählen etwa die prospektive Verantwortung dafür, möglichst alle denkbaren Gegenargumente ernsthaft zu prüfen, von wem auch immer sie vorgebracht werden mögen, die Verpflichtung, sich um ein richtiges Verständnis dieser Gegenargumente (und allgemein um eine gemeinsame Verständigungsgrundlage) zu bemühen, die Pflicht, als wahr behauptete Überzeugungen beim Aufkommen von Zweifeln erneut zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren, sie jedoch auch nicht auch nicht beliebig ohne gute Gründe über Bord zu werfen etc.

Wir haben es hier offenbar mit einem höchst bemerkenswerten Phänomen zu tun: Wenn wir von einer Person P behaupten, daß sie argumentiert, dann impliziert diese Behauptung notwendig die Annahme, daß P bestimmte Verpflichtungen als gültig akzeptiert. Denn wenn wir beispielsweise überzeugt sind, P gehe es gar nicht darum, möglichst alle Argumente ernsthaft zu prüfen, gleich, von wem sie vorgebracht werden, dann würden wir gar nicht anerkennen, daß P wirklich argumentiert. Wenigstens in bezug auf bestimmte Handlungsweisen ist also die kausalistische Grundthese, daß wir Personen Handlungen zuschreiben können, ohne ihnen zugleich gewisse Verpflichtungen zuzuschreiben, nicht zu halten. Denn jedenfalls bei dieser Klasse von Handlungen hängt die Beantwortung der vermeintlich rein empirischen Frage, ob man einer Person P eine derart beschaffene Handlung H zuschreiben darf oder nicht, von der Beantwortung der Frage ab, ob P gewisse Verpflichtungen anerkennt, die mit der betreffenden Handlungsweise begrifflich verknüpft sind.

Aber, so ist zu fragen, trifft dieser Befund tatsächlich auf alle Handlungen zu? Und gilt, was auf Handlungen zutrifft, in gleicher Weise auch für Handlungsergebnisse und Handlungsfolgen?

Ich möchte zunächst auf die zweite Frage eingehen, denn sie ist wirklich sehr einfach zu beantworten. Wenn eine Handlungszuschreibung nicht rein deskriptiv sein kann, dann trifft dasselbe auch auf die Zuschreibung der Handlungsergebnisse und Handlungsfolgen zu, da es ja eben die Handlung ist, die das Mittelglied zwischen ihnen und der Person darstellt. In bezug auf Handlungsergebnisse ist diese Einsicht ohnehin trivial, denn Handlungsergebnisse sind dadurch definiert (und unterscheiden sich dadurch von bloßen Handlungsfolgen), daß sie zum Begriff der Handlung selbst hinzugehören und von der handelnden Person, sofern sie eben diese und nicht eine andere Handlung auszuführen beabsichtigt, als Handlungszwecke intendiert werden (zum Beispiel ist der Tod des Opfers das Ergebnis einer Handlung, die wir als Mord bezeichnen). Bei den Handlungsfolgen stellt sich die Situation hingegen anders dar. Handlungsfolgen sind dadurch definiert, daß sie nicht zum Begriff der Handlung hinzugehören. Es handelt sich um zusätzliche Folgen, die durch die Handlung oder das Handlungsergebnis kausal verursacht werden. Die handelnde Person kann diese Folgen vorausgesehen haben oder auch nicht vorausgesehen haben, aber sie gehören jedenfalls nicht zu dem, was sie als primäres Handlungsziel intendiert hat (Anm.20). Bei Handlungsfolgen stellt sich nun ebenfalls nicht die Frage, ob sie Personen 'kausal' zugerechnet werden können (Anm.12). Wenn dies in bezug auf Handlungen nicht möglich ist, ist es in bezug auf Handlungsfolgen ebensowenig möglich. Rein kausal können sie nur den Handlungsergebnissen zugerechnet werden, sofern diese Handlungsergebnisse physikalische Entitäten (Gegenstände, Zustände oder Ereignisse) sind, aber dadurch können sie nicht auch den Personen ‘rein kausal’ zugerechnet werden, die diese Handlungsergebnisse durch ihr Handeln hervorgerufen haben. Wenn es möglich ist, einen entstehenden Luftzug als kausale Folge des Handlungsergebnisses des Fensteröffnens zu beschreiben, ist es deshalb noch keineswegs möglich, den Luftzug der Person, die das Fenster geöffnet hat, kausal zuzurechnen.

Im Unterschied zu den Handlungsergebnissen stellt sich bei den Handlungsfolgen jedoch die Frage, inwieweit sie den handelnden Personen überhaupt zugerechnet werden können, inwieweit Personen für etwa für Handlungsfolgen, die sie nicht vorausgesehen haben, rechtlich oder moralisch verantwortlich gemacht werden können.

Diese Frage ist aus verschiedenen Gründen von großer praktischer Bedeutung, ihre Beantwortung aber auch mit außerordentlichen Schwierigkeiten behaftet: Erstens ist oft weder hinreichend sicher nachweisbar, was Personen faktisch intendiert, noch, was sie vorausgesehen oder nicht vorausgesehen haben. Zweitens gibt es im Feld der Prognostizierbarkeit unabsehbar viele Abstufungen und Möglichkeitsgrade (Wie weit reicht eine unterstellte Pflicht, die potentiellen Handlungsfolgen zu prognostizieren? Wann darf man sich mit dem Verläßlichkeitsgrad von Prognosen zufrieden geben? etc.). Drittens treten hier, weil die Abschätzung von Handlungsfolgen stets nur zu Wahrscheinlichkeitsaussagen führen kann, mannigfache Probleme der normativen Bewertung von Risiken und Unsicherheiten auf. Viertens stellt sich hier das Problem der kollektiven Verantwortung, da beispielsweise ein und dasselbe Ereignis durch die kumulierten Folgen der Handlungen vieler verschiedener Personen verursacht sein kann.

Wie steht es aber nun mit der ersten Frage? Läßt sich die Diagnose, daß die Zuschreibung "P argumentiert" nicht möglich ist, ohne P zugleich verschiedene Verpflichtungen aufzuerlegen, auch auf alle anderen Handlungszuschreibungen übertragen? Erst damit wäre ja die Ausgangsfrage geklärt, ob eine ‘rein empirische’ Zurechnung von Handlungsverantwortlichkeit möglich oder ob sie schlechthin ausgeschlossen ist. Dies ist aber noch keineswegs gezeigt. Wir hatten bislang lediglich gewisse Anhaltspunkte dafür gefunden, daß es prinzipiell schwierig sein könnte, Personen und Handlungen nach dem Muster von Ursachen und Folgen zu konzipieren, aber diese Anhaltspunkte: Personen und Handlungen stehen sich nicht so unabhängig gegenüber wie Ursachen und Folgen, Personen sind nicht schlechthin Gegenstand der empirischen Anschauung…, diese Anhaltspunkte sind erstens noch zu vage, zweitens selbst noch keineswegs hinreichend begründet.

Auf der anderen Seite gibt es hingegen starke Indizien dafür, daß die Handlungsweise "Argumentieren" tatsächlich zu einer besonderen Klasse von Handlungen gehört. So scheint es auf den ersten Blick ziemlich wahrscheinlich, daß Argumentation eine besonders anspruchsvolle, normativ besonders voraussetzungsreiche Handlungsweise darstellt und daß andere Handlungsformen nicht in gleicher Weise normative Implikationen haben. Denn erstens ist Argumentieren offenkundig in besonderer Weise eine soziale Praxis, eine Praxis des gemeinschaftlichen Miteinander, zweitens könnte man vermuten, daß sich die Verpflichtungen, die eine argumentierende Person anerkennen muß, schlicht als Erfolgsbedingungen des Argumentierens begreifen lassen: Wenn wir uns beispielsweise nicht darum bemühen, alle möglichen Gegenargumente zu prüfen, dann haben wir einfach geringere Chancen, das richtige Argument herauszufinden. Dies aber war nun einmal das Ziel unserer Argumentationshandlung. Und daß wir ausgerechnet dieses Ziel und nicht ein anderes gewählt haben, scheint auf den ersten Blick nicht mehr als eine kontingente Entscheidung zu sein. Wir können uns ja, wie es scheint, problemlos auch andere Ziele setzen, zu deren Verfolgung wir nicht auf eine so anspruchsvolle Form der sozialen Interaktion angewiesen sind (Anm.21).

Nun ist diese Einschätzung allerdings voreilig. Denn bei der Praxis des Argumentierens handelt es sich nicht um eine beliebige Praxis neben anderen, sondern um eine Praxis, die für alle Handlungsweisen – in einer freilich noch klärungsbedürftigen Weise – konstitutiv ist – beispielsweise für das Handeln einer Person, die im Wald einsam einen Baum fällt. Diese These mag auf den ersten Blick verstiegen erscheinen. Ich will versuchen, sie zu begründen. Um der Plausibilität des Arguments willen möchte ich allerdings zuvor noch einmal einen Schritt zurücktreten und einige allgemein gehaltene handlungstheoretische Überlegungen anstellen, von denen aus die These vielleicht nicht mehr ganz so merkwürdig anmutet.

Einige handlungstheoretische Überlegungen

Einige handlungstheoretische ÜberlegungenWenn wir Person P eine Handlung H zuschreiben, bedeutet das ganz offensichtlich nicht nur, daß sich der Körper von P in einer Weise bewegt hat – oder in einer bestimmten Weise passiv geblieben ist –, die wir in der Außenperspektive zweifelsfrei als H identifizieren können. Denn wir erkennen ja keineswegs alle Körperbewegungen oder körperlichen Zustände als Handlungen an. So würden wir die unwillkürlichen Bewegungen, die ein Epileptiker während eines Anfalls ausführt, oder das Zusammensacken eines Menschen, der von einem schweren Gegenstand getroffen wurde, nicht als Handlungen bezeichnen. Auch beschreiben wir in bestimmten Kontexten die Abwesenheit von Körperbewegungen als (Unterlassungs-) Handlung (etwa wenn der Bademeister bewegungslos das Ertrinken eines Schwimmers zur Kenntnis nimmt), in anderen Kontexten hingegen nicht (zum Beispiel dann nicht, wenn das Verhalten des Bademeisters durch eine akute Lähmung verursacht wurde).

Es ist daher eine Standardfrage der Handlungstheorie, was eine Handlung von einer bloßen Körperbewegung, zum Beispiel dem 'Sich-Heben eines Armes', oder auch von einem bloßen passiven Verhalten unterscheidet. Meist wird diese Frage als Frage nach den zusätzlichen Bedingungen verstanden, die gegeben sein müssen, damit wir ein beobachtbares Verhalten als Handeln gelten lassen (Anm.22).

Anders-Handeln-Können

Anders-Handeln-Können Eine der Antworten läßt sich bis auf Aristoteles zurückführen (Anm.23). Sie rekurriert auf die Freiwilligkeit (hekusía) der Handlung, die sich darin bezeugt, daß die oder der Handelnde auch anders hätte handeln können. Mir scheint diese Antwort nach wie vor gültig, wenngleich in hohem Maße interpretationsbedürftig.

Von einigen Vertreterinnen und Vertretern der analytischen Philosophie ist allerdings bestritten worden, daß dieses Kriterium für die Zuschreibung von Handlungen – und sogar für die Zuschreibung moralischer Verantwortung – tatsächlich notwendig ist. Aber ihre Argumente sind tatsächlich nicht sehr überzeugend. So hat Harry G. Frankfurt in einem viel diskutierten Aufsatz ein merkwürdiges Gedankenexperiment angestellt, um zu belegen, daß wir Verantwortlichkeit für Handlungen in manchen Fällen zu Recht auch dort zusprechen, wo die betreffende Person nicht die Möglichkeit hatte, anders zu handeln (Anm.24). Er konstruiert folgenden Fall: Ein Gehirnchirurg namens Black implantiert in das Gehirn einer Person namens Jones einen Apparat, der es Black ermöglicht, Jones dazu zu bringen, eine Person namens Smith zu töten. Jones hat nun ohnehin die Absicht, Smith zu töten. Black seinerseits ist fest entschlossen, Jones, falls dieser seine Absicht nicht von sich aus in die Tat umsetzen sollte, zu der Tötungshandlung zu zwingen. Nun ergibt sich, daß Jones Smith wirklich tötet, und zwar aus eigener Entscheidung, ohne daß Black hätte eingreifen müssen.

Frankfurt kommentiert diesen Fall folgendermaßen: Erstens behauptet er, Smith habe keine alternative Handlungsoption gehabt, denn er habe weder anders handeln, noch die Handlung unterlassen können. Zweitens erklärt er, daß Smith für die Handlung verantwortlich sei. Nun scheint es mir vollkommen zutreffend, daß im beschriebenen Fall die Tötung von Jones wirklich Smiths Handlung darstellt und daß man Smith retrospektive Verantwortung für diese Handlung zusprechen muß. Falsch scheint mir hingegen die erste These, Smith habe nicht anders handeln können als er dies faktisch tat. Frankfurt kann diese Behauptung nämlich nur rechtfertigen, wenn er unterstellt, daß es sich auch dann, wenn Smith seine Tötungsabsicht nicht aufgrund eigener Entscheidung in die Tat umgesetzt hätte, dann aber von Black dazu gezwungen worden wäre, bei der Tötung von Jones um Smiths eigene Handlung gehandelt hätte, um eine Handlung, die man Smith zu Recht hätte zurechnen können – obwohl es die von Black vorgenommene hirnphysiologische Manipulation gewesen wäre, die ihn zu dem Verhalten gezwungen hätte. Diese Unterstellung würde jedoch zu einer Auflösung des Handlungs- wie des Personenbegriffs führen, weil wir gar kein Argument mehr hätten, nicht auch zum Beispiel Werkzeugen oder Maschinen "Handeln" zuzuschreiben. Sie würde auch dann nicht akzeptabler, falls Smith den Irrtum begehen sollte, sich selbst die Tat zuzuschreiben, weil er die Manipulation nicht durchschaut.

Meines Erachtens muß man vielmehr konstatieren, daß Smith durchaus frei war, Jones zu töten oder es zu unterlassen. Daß letztere Option zur Folge gehabt hätte, daß Smith danach von Black seiner Handlungsfähigkeit beraubt worden wäre, ändert nichts daran, daß er zum Zeitpunkt seiner Entscheidung frei war. Es stand ihm frei, Jones zu töten, oder es nicht zu tun – woraufhin er im letzteren Falle von Black seiner Handlungsfähigkeit beraubt und (was freilich schwer vorstellbar ist) in den Stand eines bloßen Werkzeuges versetzt worden wäre. Und nur deshalb sind wir bereit, ihn im Falle, daß er Jones aus eigener Entscheidung tötet, für verantwortlich zu erklären.

Während über das Scheitern von Frankfurts Argumentation auch innerhalb der analytischen Philosophie weitgehend Einigkeit herrscht, besteht allerdings keineswegs Konsens bezüglich der Frage, wie man das Kriterium des "Anders-handeln-Könnens" richtig zu verstehen habe (Anm.25).

Initiale Verursachung

Initiale Verursachung Denn als Kriterium für die Anerkennung eines Verhaltens von Person P als einer Handlung von P ist die Forderung, daß P sich auch hätte anders verhalten können, noch zu schwach. Jedenfalls bedarf sie der Spezifizierung. Man könnte sie sonst beispielsweise auch in dem Sinne verstehen, in dem man von einem Waage sagen kann, daß sie sich auch zur anderen Seite hätte neigen können – nämlich dann, wenn dort ein schwereres Gewicht gelegen hätte, wenn also die bestimmenden Kausalfaktoren, die ihre Bewegung mit Notwendigkeit verursacht haben, andere gewesen wären. Daß diese deterministische Interpretation des "Anders-handeln-Könnens" nicht trifft, was wir normalerweise als Bedingung voraussetzen, wenn wir von "Handeln" sprechen, zeigt eine weitere Überlegung: Wenn wir P eine Handlung H zuschreiben – anders als wenn wir einem Kausalfaktor K Ursächlichkeit für Ereignis E zuschreiben –, sprechen wir P nicht nur eine Stelle in einem als lückenlos unterstellten Kausalzusammenhang zu, sondern vielmehr so etwas wie eine initiale Verursachung oder, kantisch gesprochen, eine ‘absolute Spontaneität’ oder ‘Kausalität aus Freiheit’.

Dies scheint freilich, wie Kant selbst einräumt, eine sehr starke Unterstellung zu sein. Aber offenbar stimmt sie mit unseren lebensweltlichen Überzeugungen überein. Denn sofern wir einer Person P eine Handlung H zuschreiben, halten wir es gerade nicht mehr für sinnvoll, weiterzufragen, was diese Handlung kausal verursacht hat. Dies scheint uns vielmehr nur insofern aussichtsreich, als wir an der Verantwortlichkeit von P Zweifel hegen. Solange wir nämlich – etwa in der ‘therapeutisch-kritischen’ Perspektive einer Psychiaterin oder eines Psychiaters – nach ‘Erklärungen’ für Verhaltensweisen suchen, halten wir es gerade für noch nicht ausgemacht, ob wir sie wirklich als Handlungen P zurechnen können. Insofern stellt die 'absolute Spontaneität', wie Kant schreibt, "den eigentlichen Grund der Imputabilität" (das heißt Zurechenbarkeit) von Handlungen dar (Anm.26)

Überdies läßt sich zeigen, daß es sich bei der Unterstellung einer "absoluten Spontaneität" um eine notwendige Unterstellung handelt. Wenn uns nämlich nicht eine Art von "Kausalität aus Freiheit" eignete, könnten wir, wie Georg H. von Wright gezeigt hat, auch keine Experimente durchführen, die es uns allererst ermöglichen, Kausalbeziehungen zu erkennen. Wir könnten daher gar keinen Begriff von Kausalität haben, wenn wir nicht für uns selbst unterstellen würden, in unseren Handlungen nicht vollständig durch externe Kausalfaktoren genötigt zu sein (Anm.27). Schon deshalb scheint die deterministische Leugnung der Fähigkeit zur initialen Verursachung kaum haltbar.

Allerdings ist die Betrachtung einer Handlung als Äußerung der ‘absoluten Spontaneität’ eines Handlungssubjekts nicht, wie u. a. Kant annimmt, nur eine andere Perspektive auf einen Gegenstand, der ebensogut auch in der naturwissenschaftlichen Perspektive als Gegenstand der Kausalerklärung angesehen werden könnte. Vielmehr ist sie die einzig adäquate Perspektive; die einzige nämlich, in welcher der 'Gegenstand' (die Handlung) überhaupt als solcher erscheinen kann (Anm.28). Die These einer absoluten Spontaneität von Handlungen ist mit der Möglichkeit einer vollständigen naturwissenschaftlichen Kausalerklärung von Handlungen unvereinbar. Roderick Chisholm hat ihr daher meines Erachtens die richtige Deutung gegeben, indem er Handlungen als Ereignisse auffaßt, die Ereignisse verursachen, die aber selbst niemals vollständig durch andere Ereignisse verursacht sein können (Anm.29).

Indeterminismus

Indeterminismus Aber auch die negativ formulierte Forderung, daß das Verhalten von P nicht vollständig durch Kausalursachen bestimmt sein darf, ist noch zu schwach. Der Sinn dessen, was wir als ‘initiale Verursachung’ oder ‘Kausalität aus Freiheit’ notwendig voraussetzen müssen, wird durch sie nicht ausgeschöpft. Diese negative Bestimmung läßt nämlich auch die indeterministische Interpretation zu, wonach ein Verhalten, das wir als Handeln akzeptieren sollen, auf vollkommen regellose Weise, durch ‘reinen Zufall’ zustande kommen könnte. Aber wenn die ‘Spontaneität’ unserer Handlungen tatsächlich mit Regellosigkeit identisch wäre, könnten wir wiederum keine Kausalexperimente durchführen. Hierzu müssen wir nämlich nicht nur in kausale Zusammenhänge in der Außenwelt eingreifen können, ohne selbst hierzu durch kausale Mechanismen gezwungen zu sein; wir müssen uns auch dieses Eingreifen selbst zurechnen können. Wir müssen planen können, in welcher Weise wir eingreifen, wir müssen in der Lage sein, selbst Regularitäten zu erzeugen. Und wir müssen wissen können, daß wir diejenigen sind, die bestimmte Wirkungen ausüben (und wie sollten wir dies, wenn auch unsere mentalen Akte völlig regellos verliefen?).

Zudem sind generelle handlungstheoretische Behauptungen stets auf eigentümliche Weise selbstreferentiell: Behauptungen stellen selbst Handlungen dar. Deshalb behauptet, wer ein bestimmtes Verständnis dessen vorschlägt, was "Handeln" bedeutet, zugleich, daß diese Behauptungshandlung selbst in der vorgeschlagenen Weise verstanden werden müsse. Wer also die indeterministische Interpretation von Handeln als richtig behauptet, müßte zugleich der Ansicht sein, daß diese Stellungnahme selbst ein bloßes Zufallsprodukt darstelle. Damit aber wäre sie gar nicht mehr ernst zu nehmen. Die Indeterminismus-These ist daher sinnlos, weil mit den Bedingungen ihrer sinnvollen Behauptbarkeit unvereinbar (eine ähnliche Kritik läßt sich auch gegen die zuvor thematisierte deterministische Lesart vorbringen).

Gründe als Ursachen?

Gründe als Ursachen? Weitaus schwieriger scheint dies zunächst gegenüber einer weiteren, sehr viel subtileren Variante des Determinismus. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Variante gestehen zunächst einmal zu, daß menschliches Handeln nicht schlechthin durch irgendwelche Kausalfaktoren verursacht sein könne – etwa durch psychologische "Gesetzmäßigkeiten" oder soziale Determinanten. Sie erkennen vielmehr an, daß es ein spezifisches Charakteristikum menschlichen Handelns darstellt, auf Gründe bezogen zu sein. Sie erkennen an, daß wir, wenn wir einer Person P eine Handlung H zuschreiben, zugleich unterstellen müssen, daß P zu H nicht durch beliebige kausale Determinanten gezwungen, sondern vielmehr durch Gründe motiviert gewesen sei. In einem zweiten Schritt interpretieren sie dann jedoch diese "rationale Motivation durch Gründe" wiederum als eine spezifische Art der kausalen Verursachung. Deshalb scheint es ihnen möglich, auch menschliches Handeln, geschichtliche, kulturelle und soziale Phänomene gleichermaßen zum Gegenstand einer Kausalerklärung zu machen wie die Gegenstand der Naturwissenschaft.

Auch diese Interpretation läßt sich indes mit guten Gründen zurückweisen. So haben die Gegner dieses "einheitswissenschaftlichen" Modells zeigen können, daß Motivation durch Gründe schon deshalb nicht nach dem Muster der Kausalbeziehung verstanden werden kann, weil eine der notwendigen Bedingungen der Möglichkeit einer Kausalerklärung nicht gegeben ist, nämlich die logische Unabhängigkeit zwischen Antecedensbedingungen und Explanandum, also zwischen den mutmaßlichen Kausalursachen und dem zu Erklärenden (Anm.30). Denn zwischen Handlungsgründen und den durch sie motivierten Handlungen besteht offenbar eine (intentional-logische) Sinnbeziehung, die mit dem logischen Verhältnis zwischen Prämissen und Conclusio viel gemein zu haben scheint.

Handlungsverstehen

Handlungsverstehen Was das Spezifikum menschlichen Handelns ausmacht, scheint sich also einer objektivierenden und auf Kausalerklärung abzielennden Herangehensweise zu entziehen. Wenn wir (Anm.31) einer Person P ein bestimmtes Handeln H zuschreiben, dann sagen wir damit nicht nur aus, daß wir am Körper von P ein bestimmtes (aktives oder passives) Verhalten festgestellt haben. Vielmehr interpretieren wir das gezeigte Verhalten V als ein Handeln der Art H.

Diese Interpretation darf aber, falls sie berechtigt sein soll, nicht nur von außen an das interpretierte Phänomen herangetragen sein. Vielmehr impliziert sie die Auffassung, daß auch P ihr Verhalten V in gleicher Weise als H versteht beziehungsweise verstanden hat. Falls diese Auffassung sich als unzutreffend erweisen sollte, wäre unsere Handlungszuschreibung nicht haltbar.

Wenn wir zum Beispiel feststellen müssen, daß P prinzipiell gar nicht über die Fähigkeit verfügt, ihr Verhalten als Handlung zu verstehen (Fall a); wenn wir feststellen, daß sie zwar prinzipiell über diese Fähigkeit verfügt, aber im konkreten Fall mit V gar kein irgendwie geartetes Handlungsverständnis verbunden hat – etwa weil V eine bloße Reflexbewegung war oder weil P schlief, während sie V tat – (Fall b); oder wenn wir feststellen, daß P zwar V als eine Handlung verstanden hat, aber nicht als diejenige Handlung H, die wir P zuschreiben zu dürfen meinten, sondern als eine andere Handlung H* (Fall c), dann können wir unsere Interpretation, daß P Handlung H ausgeführt habe, nicht ohne weiteres aufrecht erhalten.

Im Fall (a) werden wir zum Ergebnis kommen, daß es sich weder bei P um eine Person noch bei V um eine Handlung gehandelt hat. Im Fall (b) wird das Fazit sein, daß P zwar eine Person, V aber keine Handlung darstellt. Im Fall (c) werden wir konstatieren, daß P eine Person war, V jedoch jedenfalls nicht Handlung H. Ob V im Fall (c) tatsächlich, wie von P intendiert, Handlung H* war, hängt hingegen von zusätzlichen Bedingungen ab. Im Fall (c1) ist die Überzeugung Ps, auf die durch V charakterisierte Weise Handlung H* richtig ausgeführt zu haben, berechtigt: Dann handelt es sich bei V tatsächlich um die Handlung H*. Im Fall (c2) hingegen täuschte sich P über die Bedingungen einer gültigen Ausführung der Handlungsweise H*. Dann handelt es sich bei V nur um einen Versuch, H* zu tun.

Die Unterscheidung der Fälle (c1) und (c2) ist jedoch momentan nur von untergeordneter Bedeutung. Es geht hier zunächst nur um die Erkenntnis, daß das Handlungswissen einer mutmaßlichen Person P, H zu tun beziehungsweise H getan zu haben, für die Berechtigung, ihr H als eine Handlung zuzuschreiben, unverzichtbar ist, daß wir also bei der Interpretation eines Verhaltens V als einer bestimmten Handlung H sozusagen eine "Verständigungs-Gegenseitigkeit" (Anm.32); zwischen der handelnden und der die Handlung interpretierenden Person annehmen müssen (Anm.33).

Auf den ersten Blick mag die Behauptung, daß die Zuschreibung von Handlungen die Identität des Handlungsverständnisses der handelnden Personen einerseits, der Handlungsinterpretinnen beziehungsweise Interpreten andererseits voraussetzt, zu rigoros erscheinen. Denn man könnte meinen, daß bei manchen Handlungszuschreibungen die Intentionen der handelnden Person keine Rolle spielen. So kann die Aussage "Georg hat Hubert getötet" auch dann für gültig gehalten werden, wenn es nicht in Georgs Absicht lag, Hubert zu töten.

In Wirklichkeit ist das jedoch nur eine terminologische Frage. In der hier vorgeschlagenen Terminologie kann die Aussage "Georg hat Hubert getötet" im beschriebenen Fall nur als Zuschreibung einer Handlungsfolge, nicht jedoch als Handlungszuschreibung gelten. Manchen Verben ist tatsächlich nicht von vornherein anzusehen, ob sie in einer bestimmten Aussage der Zuschreibung einer Handlung oder der Zuschreibung einer Handlungsfolge dienen. Die Behauptung "Georg hat Hubert ermordet" wäre in dieser Hinsicht hingegen stets eindeutig. Anders als "Töten" kann das Verbum "Morden" nur im Kontext von Handlungszuschreibungen verwandt werden. Zum semantischen Gehalt von "Morden" gehören nämlich unter anderem auch Annahmen über die Intentionen der handelnden Person. Beim Verbum "Töten" ist dies nicht der Fall. Hier bedarf es zusätzlicher Spezifikationen; man denke etwa an die juristischen Unterscheidung zwischen "fahrlässiger", "billigend in Kauf genommener" und "vorsätzlicher" Tötung.

Nebenbei bemerkt sind keineswegs alle Verben, die ausschließlich zum Zwecke von Handlungszuschreibungen verwandt werden können, moralisch so stark wertend, wie dies bei "Morden" der Fall ist. Auch die Aussage "Georg hat Hubert begrüßt" ist nur dann berechtigt, wenn auch Georg selbst seine winkende Armbewegung als Gruß verstanden – und nicht vielmehr nur eine Fliege verjagt – hat. Wenn man diese Unterscheidung zwischen Handlungszuschreibungen und der Zuschreibung von Handlungsfolgen mitvollzieht, muß man stets die oben* erwähnte triviale Tatsache im Auge behalten, daß die Zuschreibung von Handlungsfolgen die Zuschreibung von Handlungen voraussetzt: Ich kann nur behaupten, Georg habe Hubert getötet, wenn ich Georg auch eine Handlung – oder auch mehrere Handlungen – zuschreiben kann, die Huberts Tod zur Folge hatte(n), beispielsweise, daß Georg mit dem Auto zur Arbeit fuhr, daß er es unterließ, in den Seitenspiegel zu sehen, etc.

Performatives Handlungswissen

Performatives Handlungswissen Wenn man nun akzeptiert, daß für jede Handlung das Handlungswissen der Akteurin beziehungsweise des Akteurs eine konstitutive Bedingung darstellt, so ist zu fragen, wie dieses Handlungswissen beschaffen ist. Offensichtlich handelt es sich im nicht um ein explizites Wissen, nicht um ein Wissen in der Form eines propositional ausdifferenzierten "Know-that" (Anm.34). Die Person, die einsam im Wald Holz fällt, muß gewiß nicht ständig die Formulierung "Ich fälle einen Baum" in ihrem Bewußtsein präsent haben, um zu wissen, was sie tut. Aber indem sie den Baum fällt, muß ihr doch in irgend einer Form gewärtig sein, daß sich das, was sie tut, in dieser Weise beschreiben läßt, denn sie muß auf die Frage hin, was sie denn da tut, indem sie mit dem Beil auf den Baumstamm einschlägt, im Normalfall antworten können: "Ich fälle einen Baum" (Anm.35). Andernfalls könnten wir jedenfalls nur schwer einen wirklich überzeugenden Grund für die Behauptung anführen, daß die Aussage "P fällt einen Baum" als eine Handlungszuschreibung berechtigt ist und daß sie nicht nur die Zuschreibung einer Handlungsfolge darstellt (wie es der Fall wäre, wenn P auf die Frage "Was tust du da?" die Antwort gegeben hätte: "Ich teste mein neu gekauftes Beil") oder wir ein bloßes Verhalten vor uns haben (Anm.36). Man muß sich das Handlungswissen daher als ein performatives Wissen denken, das zwar nicht in propositional ausdifferenzierter Form vorliegt, aber jederzeit in diese Form transformiert werden kann. Die Möglichkeit, uns selbst Handlungen explizit zuzuschreiben, ist insofern eine notwendiges Korrelat des performativen Wissens, das uns als unthematisches, implizites, unreflektiertes Selbst- und Handlungsverständnis bei unseren Handlungen stets begleitet (Anm.37). Und diese Möglichkeit der sprachlichen, expliziten Selbstzuschreibung von Handlungen ist wiederum untrennbar von der Möglichkeit, anderen Handlungen zuzuschreiben und sie von anderen zugeschrieben zu bekommen (Anm.38). Insofern hat unser Handeln prinzipiell eine sprachliche, kommunikative, gemeinschaftsbezogene Struktur. Dietrich Böhler bringt diese Einsicht (in Zusammenhang mit einer Kritik an Kants physikalistischem Erfahrungsbegriff) in folgender, stark kondensierter Form zum Ausdruck:

"Die Sinnbedingung jeder Rede über Handlungen und damit die logisch unentbehrliche Voraussetzung des Handlungsbegriffs ist die […] Phänomenalität von Handlungen als verstehensvermittelter und verstehbarer Leistungen. Denn nur wenn Handlungen als an und für sich kommunikative (beziehungsweise virtuell kommunikative), nämlich sprachgemäß regelbezogene und daher in Sprache übersetzbare Lebensäußerungen in einer Gemeinschaft (beziehungsweise in bezug auf eine Gemeinschaft) identifizierbar sind, können sie von Naturerscheinungen, die mit Hilfe des Schemas der Kausalität transsubjektiv identifizierbar sind, überhaupt unterschieden werden. Dann und nur dann können Handlungen als Handlungen erfahren werden. Und das heißt, nur dann können sie transsubjektiv als Tätigkeiten charakterisiert werden, welche ein Akteur sich »selbst vorstellen« beziehungsweise »selbst wählen« oder jedenfalls zur »Maxime« machen kann. Denn der Begriff einer Regel hat den Begriff einer Gemeinschaft von wirklichen und möglichen Regelbefolgern zur logischen Voraussetzung wie sich mit Wittgenstein zeigen läßt. Wenn diese Voraussetzung nicht eingeholt und entfaltet werden kann, kommt es unweigerlich zur logischen Selbstauflösung des Handlungsbegriffs." (Anm.39)

Handlungsverstehen und der Richtigkeitsanspruch der Regelbefolgung

Handlungsverstehen und der Richtigkeitsanspruch der Regelbefolgung Aber ist dieser Kommunikations- und Gemeinschaftsbezug allen Handelns bereits ein hinreichender Grund für die Annahme, daß die Zuschreibung von Handlungen niemals rein deskriptiv ist? Berechtigt er uns zu der Behauptung, daß Handlungszuschreibungen von der Art "P fällt einen Baum" stets die Zuschreibung von Verpflichtungen impliziert? Meines Erachtens ist das tatsächlich der Fall, zunächst aber auch noch nicht spektakulär. Denn wenn unsere bisherigen Überlegungen richtig sind, bringt jede berechtigte Handlungszuschreibung zugleich zum Ausdruck, daß die handelnde Person indem sie handelt, sich selbst an eben jenen Regeln orientiert, welche für die Zuschreibung der Handlung maßgeblich sind. Was aus der Sicht der Handlungsinterpretinnen und -interpreten als eine intensional-semantische Regel erscheint, welche die Anwendung der jeweiligen Handlungsverben reguliert, erhält aus Sicht der handelnden Person zugleich den Status einer präskriptiven Handlungsnorm, entscheidet es doch über die Gültigkeit des jeweiligen Handlungsversuchs. Das ist deswegen so, weil keine Person für sich selber entscheiden kann, wann sie die betreffenden Regeln richtig befolgt hat (Anm.40). Wer den Entschluß faßt, einen Baum zu fällen, erlegt sich damit zugleich sozusagen selbst die Verpflichtung auf, die Regeln, die für die Handlungsweise des Bäumefällens maßgeblich sind, in einer Weise zu befolgen, die der Kritik aller kompetenten Handlungsinterpretinnen und -interpreten standhält. Diese Orientierung an intersubjektiv anerkennungsfähigen Regeln ermöglicht der handelnden Person allererst jenes reflexive Selbstverhältnis, das wir unterstellen müssen, um sie als Person und ihre Äußerungen als Handlungen anzuerkennen.

Allerdings ist dieser sozusagen ‘normative’ Aspekt der Handlungszuschreibung sehr schwach, bezieht er sich doch nur auf den Anspruch einer im Sinne der Handlungsbeschreibung ‘richtigen’, sozusagen definitionskonformen Ausführung der jeweiligen Handlungsweise. Diese Bedeutung von "Richtigkeit" ist jedenfalls nicht identisch mit dem Geltungsanspruch eines in moralischem Sinne richtigen Handelns (Anm.41), steht es der handelnden Person doch jederzeit frei, eine andere Handlungsweise zu wählen. Insofern scheint der präskriptive Sinn von Handlungszuschreibungen zunächst nur die Bedeutung einer beliebig wählbaren Selbstverpflichtung zu besitzen. Auf der anderen Seite ist jedoch auch die Rekonstruktion des Handlungsbegriffs (und implizit des Begriffs der Person) noch in wesentlicher Hinsicht unvollständig.

Erstens muß man nämlich berücksichtigen, daß die "Richtigkeit" der Befolgung von Handlungsregeln nicht allein in der korrekten Ausführung von Richtlinien liegen kann, deren Bedeutung bereits vollständig festgeschrieben ist. Vielmehr muß man anerkennen, daß die handelnde Person indem sie handelt, diese Regeln stets aufs neue interpretieren, von ihnen einen kreativen und kritischen Gebrauch von ihnen machen können muß. Die intentionale Orientierung an Regeln, deren Vorhandensein wir bei Handlungssubjekten notwendig unterstellen müssen, ist ohne eine solche Interpretationsleistung nicht denkbar. Daher ist es nicht ausreichend, sich Handlungssubjekte als Wesen vorzustellen, die zur korrekten Ausführung von vorgegebenen Regeln mechanisch ‘abgerichtet’ worden sind. Sie müssen vielmehr den Sinn der Regeln verstehen können. Dies impliziert, daß sie zu diesem Sinn mittels Gründen Stellung nehmen können.

Diese kreative, kritische und argumentative Kompetenz kann sich jedoch zweitens nicht nur auf die ‘interpretierende’ Ausführung vorgegebener Handlungsregeln beschränken. Denn zum einen sind Handlungsregeln ihrem Sinn nach mit Handlungsgründen verwoben. Bereits ihre korrekte Interpretation in unterschiedlichen Handlungskontexten setzt insofern eine Stellungnahme zur Geltung der mit ihnen verknüpften Handlungsgründe voraus. Zum anderen sind die bislang thematisierten, korrespondierenden Fähigkeiten: einerseits – eigene und fremde – Handlungen als bestimmte Handlungen verstehen und andererseits Handlungsregeln interpretieren zu können, nur ein Aspekt der Handlungskompetenz von Personen. Der andere Aspekt, der zum vorigen freilich in einem wechselseitigen Voraussetzungsverhältnis steht, liegt in der Fähigkeit der Maximenwahl, also der Fähigkeit, als autonomes Wesen sich für bestimmte Handlungsweisen mittels Gründen entscheiden zu können. In dieser Weise muß nämlich das Kriterium des "Anders-Handeln-Könnens" verstanden werden, wenn wir es nicht abermals indeterministisch-voluntaristisch mißverstehen wollen. Handlungen (wie die des absichtlichen Bäumefällens) sind daher auch nicht isolierte Entitäten, sondern Teile eines Kontinuums von Situationsdeutungen, Bedürfnisinterpretationen, Erwägungen, Entscheidungen, Aktivitäten und Handlungsversuchen. Es gibt daher nicht sozusagen einen ‘neutralen Punkt’ vor der in Hinblick auf ihre Richtigkeit kritisierbaren Handlung; vielmehr ist die Entscheidung für eine bestimmte Handlungsweise (als sozusagen 'gültige Antwort' auf eine in bestimmter Weise interpretierte Handlungssituation; Anm.42) selbst schon ihrerseits als Handlung zu verstehen und insofern in verschiedenen Hinsichten kritisierbar.

Der Rationalitätsanspruch des Handelns

Der Rationalitätsanspruch des Handelns Insgesamt können wir nur dasjenige Verhalten als Handeln verstehen, von dem wir annehmen, daß die handelnde Person zum Zeitpunkt seiner Ausführung "gute Gründe" für dieses Verhalten zu haben glaubte und daß eben diese Gründe es waren, die sie zu diesem Verhalten motiviert haben. Hier liegt der Einwand nahe, daß eine derartige Interpretation von "Handeln" eine extreme rationalistische Engführung bedeute. Das ist meines Erachtens jedoch nicht der Fall, wenn man nur einen genügend weiten Begriff dessen zugrunde legt, was als "Handlungsgrund" in Frage kommt. Handlungsgründe können ihrer Natur nach sehr unterschiedlich sein (Anm.43). In einer wesentlichen Eigenschaft müssen sie jedoch notwendig übereinstimmen, wenn wir sie als Gründe anerkennen können sollen: Sie müssen intersubjektiv nachvollziehbar sein.

Diese Bedingung klingt wiederum ausgesprochen restriktiv. Sie schließt jedoch nicht aus, daß diese Gründe sich auf Gewißheiten und/oder Interessen (verstanden als interpretierte Bedürfnisse) stützen, die von anderen nicht geteilt werden. Es schließt nicht einmal aus, daß diese Gewißheiten und Interessen sich als – aus der Perspektive der betreffenden Person in der jeweiligen Handlungssituation – zwar plausible, aber dennoch – im Nachhinein und/oder aus der Perspektive externer Handlungsinterpretinnen oder -interpreten – falsche Gewißheiten beziehungsweise unzutreffende Bedürfnisinterpretationen erweisen (Anm.44). Auch zu den Bedingungen eines derartigen Plausibilitätstests gehört freilich die Möglichkeit einer wechselseitigen Perspektivenübernahme zwischen "uns" Handlungsinterpretinnen und -interpreten und der handelnden Person. Wir können die jeweiligen Handlungsgründe nur dann als plausibel bewerten, wenn wir sie unter der Bedingung, daß wir selbst uns in die subjektive Situation der betreffenden Person versetzen, für gültig halten könnten. Ebenso müssen wir unterstellen, daß auch die betreffende Person prinzipiell fähig wäre, ihre Gewißheiten und Bedürfnisinterpretationen zu revidieren, wenn wir ihr Gründe dafür nennen können, daß diese von perspektivischen Verzerrungen bedingt waren, sofern wir an der These festhalten wollen, ihr Verhalten sei rational motiviert gewesen. Und wiederum gilt, was in bezug auf das Handlungsverstehen festgestellt wurde, auch für die Bewertung der Richtigkeit der Handlungsgründe: daß auch die handelnde Person selbst ihr Handeln nur dann für rational, ihre Handlungsgründe für gut halten, also nur dann überhaupt ein konsistentes Handlungswissen haben kann, wenn sie unterstellt, daß sich diese Bewertung auch aus "unserer" Perspektive ergäbe, das heißt aus der Perspektive aller, die überhaupt zur Handlungsinterpretation, zum Verstehen von Situationen, zur Übernahme fremder Perspektiven und zur Bewertung von Gründen in der Lage sind. Mit jeder Handlung sind daher stets gewisse Geltungsansprüche verbunden. Indem Personen handeln, erheben sie implizit zugleich den Anspruch, daß die jeweils handlungsleitenden Gewißheiten sich prinzipiell in verstehbarer Form artikulieren und als intersubjektiv gültig begründen lassen; mit jeder Handlung beanspruchen sie insofern zugleich die Rechtfertigbarkeit einer Reihe von implizit vorausgesetzten Behauptungen.

Fazit: Handlungszuschreibungen sind niemals ‘rein deskripiv’

Fazit: Handlungszuschreibungen sind niemals ‘rein deskripiv’ Es scheint also, daß die Unterschiede zwischen einer Person, die argumentiert und einer, die einen Baum fällt, geringer sind, als es zunächst den Anschein hatte. Denn wer handelt, erhebt damit notwendig den Anspruch, daß sich die eigene Handlungsweise rechtfertigen, daß sich die für die Wahl dieser Handlungsweise maßgebenden Gründe schlechthin – das heißt gegenüber allen vernünftigen Einwänden, von wem immer sie vorgebracht werden – als gültig erweisen lassen. Handlungszuschreibungen implizieren stets die Zuschreibung von Rechtfertigungspflichten. Denn die Zuschreibung, daß Person P mit ihrem Handeln notwendig den Anspruch verbinden muß, daß ihre handlungsleitenden Gewißheiten gegen alle sinnvollen Einwände verteidigt werden können, bedeutet nichts anderes, als die Zuschreibung einer Verpflichtung an P, nur in einer allen gegenüber rechtfertigungsfähigen Weise zu handeln. Dieser Verpflichtung könnte sie nur entgehen, wenn sie sich entscheiden könnte, nicht zu handeln – was offensichtlich paradox wäre (Anm.45). Es gibt demnach keine rein "deskriptive" Handlungszuschreibung, keine "wertneutrale" Form personaler Verantwortlichkeit (Anm.46).

Übrigens ist die These, daß Handlungszuschreibungen stets die Zuschreibung von Verantwortung in einem normativen Sinne implizieren, auch schon im Rahmen der analytischen Handlungstheorie vertreten worden. So hat Herbert L. Hart in einem Aufsatz aus dem Jahre 1949 die Annahme formuliert, daß Handlungszuschreibungen ihrem Sinn nach niemals rein deskriptiv sein können, daß wir mit ihnen vielmehr Ansprüche und Verpflichtungen zuschreiben (Anm.47. Er verglich Handlungszuschreibungen daher mit der Zuschreibung rechtlicher Ansprüche oder Verpflichtungen, etwa mit der Zuschreibung ("ascription") von Eigentumsrechten.

Harts sogenannter "Askriptivismus" krankt allerdings daran, daß Hart – nicht anders als die von ihm zu Recht kritisierten deskriptivistisch orientierten Handlungstheoretikerinnen und -theoretiker – seine Handlungstheorie sozusagen aus der Perspektive eines externen Beobachters entworfen hatte. Dadurch entging ihm die handlungskonstitutive Wechselseitigkeit der "Ascriptions", also die Tatsache, daß wir Personen nur insofern und deswegen Handlungen zuschreiben können, weil sie sich diese Handlungen selbst zuschreiben, daß wir mit diesen Zuschreibungen nur deshalb Verpflichtungen verbinden dürfen, weil die Handelnden selbst mit ihrem Handeln notwendig Geltungsansprüche, das heißt implizite Selbstverpflichtungen, verbinden müssen (Anm.48). In Harts Ausführungen von 1949 ähneln Handlungszuschreibungen vielmehr strukturell den oben so genannten "umgangssprachlichen", wertenden Kausalzuschreibungen (vgl. oben). Ebenso wie derartige Zuschreibungen von "Ursächlichkeit" bringen Harts "Ascriptions" nur Wertungen seitens der Zuschreibenden zum Ausdruck. Diese Wertungen haben kein Korrelat auf Seiten der Handelnden. Dagegen bleibt festzuhalten, daß bei der Zuschreibung von Handlungen nicht allein die Beobachterinnen und Beobachter, sondern vielmehr ebenso die Handelnden selbst ihrem Tun die letztlich maßgebliche kausale Wirkung zuschreiben, daß sie sich in ihrem Handeln sozusagen selbst als die entscheidende Ursache der von ihnen intendierten Handlungsergebnisse ansehen müssen – Handeln heißt ja eben, "alles zu unternehmen", damit das intendierte Handlungsergebnis ohne inakzeptable Nebenfolgen erreicht werden kann. Die Interpretation, daß das Handeln von P den entscheidenden Kausalfaktor für das Eintreten des Ereignisses E darstellt, ist daher nicht nur eine Bewertung, die nachträglich oder von außen an einen komplexen Kausalzusammenhang herangetragen wird; sie ist zugleich ein notwendiger Bestandteil des performativen Handlungswissens von P, ohne den P zum Handeln gar nicht in der Lage wäre. Und Entsprechendes gilt, wie gezeigt, für die Zuschreibung der damit verbundenen Rechtfertigungspflichten (Anm.49).

Von der Handlungstheorie zur Ethik

Von der Handlungstheorie zur Ethik Auf den ersten Blick scheint mit der Erkenntnis, daß die Attribution einer Handlung zugleich die Zuschreibung einer Rechtfertigungspflicht für diese Handlung bedeutet, nicht viel gewonnen. Denn damit sind ja scheinbar zunächst noch keine Maßstäbe der Rechtfertigbarkeit etabliert. Und man könnte annehmen, daß, so lange über diese Maßstäbe kein Konsens gefunden ist, die Zuschreibung einer Rechtfertigungspflicht letztlich ohne Bedeutung ist. Aber dies ist ein Irrtum. Denn die Praxis des Sich-Rechtfertigens trägt gewisse praktische Normen und gewisse regulative Orientierungspunkte sozusagen bereits in sich. Als die anspruchsvolle kommunikative Praxis die sie ist, kann sie nur gelingen, wenn die Beteiligten sich an bestimmte Regeln halten. Dadurch wird sozusagen der Bereich derjenigen Argumente, mit denen Argumentationssubjekte ihre moralischen Überzeugungen stützen wollen, von vornherein eingeschränkt. Diejenigen Argumentationsversuche nämlich, die ihrem Inhalt nach diejenige (argumentative) Form des sozialen Miteinanders in Frage stellen, welche die Klärung der (auch) mit ihnen selbst verbundenen Geltungsansprüche allererst ermöglicht, scheiden als ‘performativ selbstwidersprüchliche’ Beiträge aus dem Bereich der sinnvoll prüfungsfähigen Vorschläge aus. Diejenigen Interaktionsnormen, deren Gültigkeit im Rahmen argumentativer Diskurse nicht sinnvoll (ohne pragmatischen Selbstwiderspruch) bestritten werden kann, müssen daher als gültig und für alle Handlungssubjekte prima facie verbindlich unterstellt werden.

Ein besonders einleuchtendes Beispiel für derartige Normen ist das Wahrhaftigkeitsgebot. Nehmen wir an, wir hätten in einer bestimmten Situation bewußt die Unwahrheit gesagt und versuchen diese Handlungsweise nun zu rechtfertigen. Prinzipiell gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. So können wir zum Beispiel sagen, die Lüge sei das einzige Mittel gewesen, um das Eintreten eines bestimmten Übels zu verhindern. Ein solcher Verteidigungsversuch wäre zweifellos sozusagen ein "erlaubter Zug im Rechtfertigungsspiel" (wenn auch vielleicht nur die "Eröffnung" eines solchen Spiels, da die verschiedenen Prämissen, auf denen dieser Versuch basiert, ihrerseits wieder in Frage gestellt werden können). Nehmen wir hingegen an, wir würden versuchen, uns dadurch zu rechtfertigen, daß wir bezweifeln, daß das Wahrhaftigkeitsgebot überhaupt in Kraft sei. Wir müßten also argumentieren: "Warum macht Ihr mir Vorwürfe? Ich bezweifle, daß wir überhaupt irgendwie verpflichtet sind, wahrhaftig zu sein". Aber dieser Rechtfertigungsversuch ist von vornherein kein gelungener Zug in einem Rechtfertigungsspiel. Denn wenn unsere Partner im Rechtfertigungsspiel unsere Äußerung als Rechtfertigungsversuch ernst nehmen sollen, müssen sie davon ausgehen können, daß die Aussage "Ich bezweifle x" einen wirklichen Zweifel an "x" zum Ausdruck bringt (und nicht etwa ironisch gemeint ist oder gar eine bloße Artikulationsübung darstellt), daß sie also eine wahrhaftige Äußerung darstellt. Dies können sie jedoch nur, wenn sie unterstellen können, daß wir die Verbindlichkeit des Wahrhaftigkeitsgebots in unserem Handeln bereits anerkannt haben. Unser moralskeptischer Rechtfertigungsversuch scheitert also daran, daß wir durch den Akt unseres Bezweifelns dementieren müssen, was wir dem Gehalt nach mit unserem Zweifel zum Ausdruck bringen wollen, wenn unser Rechtfertigungsversuch als solcher ernst genommen werden können soll.

Das Wahrhaftigkeitsgebot ist nun zwar eine besonders prägnante, aber keineswegs die einzige praktische Regel, die für jede Rechtfertigungspraxis schlechthin konstitutiv ist. Auch ist sie nicht die einzige derartige Regel, die moralische Relevanz besitzt (Anm.50). So können wir als Handlungssubjekte, die verpflichtet sind, nur in einer Weise zu handeln, die wir gegenüber allen sinnvollen Einwänden, von wem sie auch vorgebracht werden mögen, argumentativ rechtfertigen können, auch nicht sinnvoll bezweifeln, daß wir in unseren Handlungen prinzipiell alle potentiell argumentationsfähigen Wesen als (virtuelle) Dialogpartnerinnen und Dialogpartner anerkennen und daher ihnen allen gleichermaßen alle diejenigen Rechte zuerkennen müssen, die für die Wahrnehmung der Dialogrolle notwendig sind (Anm.51). Und tatsächlich lassen sich fundamentale Grund- und Menschenrechte in ihrem moralischen Kern rekonstruieren als Rechte, die dem Schutz der Dialogrolle der Rechtssubjekte (sive ihrer Autonomie) dienen: Lebensrecht, Meinungsfreiheit, Verbot religiöser, sexueller oder ethnischer Diskriminierung, Recht auf Bildung, Existenzminimum, Partizipationsrechte (die als Konkretisierung der allgemeinen kommunikativen Teilhaberechte verstanden werden können, die mit der Dialogrolle verbunden sind)…

Als rechtfertigungspflichtige Handlungssubjekte sind wir aber nicht nur zur Berücksichtigung von Individualrechten verpflichtet. Wenn wir unsere Rechtfertigungspflicht ernst nehmen und unseren 'logischen Egoism' (Anm.52) hinter uns lassen wollen, sind wir auch verpflichtet, an der Herstellung eines argumentativen Konsenses mitzuarbeiten. Damit sind wir zugleich gehalten, die Bedingungen einer Praxis der vernünftigen Verständigung zu erhalten und zu verbessern (Anm.53). In etwas salopper Formulierung könnte man sagen: Dasjenige, wofür wir prima facie (prospektiv) verantwortlich sind, sind die Bedingungen der Möglichkeit von Verantwortlichkeit (als einer dialogischen Rechtfertigungspraxis) überhaupt. Diese Idee ist es, die einer haltbaren Konzeption von "Zukunftsverantwortung" zugrunde gelegt werden müßte.

Anmerkungen

Anmerkungen* Für Anregungen und Kritik danke ich Dietrich Böhler, Niels Gottschalk, Christoph Hubig, Horst Gronke und Johannes Busse

Anm.1: H. Keuth, »Ist eine rationale Ethik möglich?«, in: Logos 1 (1994), S. 288-305, hier S. 302.

Anm.2: Vgl. O. Höffe, »Schulden die Menschen einander Verantwortung? Skizze einer fundamentalethischen Legitimation«, in: E.-J. Lampe (Hg.), Verantwortlichkeit und Recht, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, S. 12-35.

Anm.3:H. Keuth, »Ist eine rationale Ethik möglich?«, a.a.O., S. 303.

Anm.4: Vgl. Ott, K. (1997), Ipso facto. Zur ethischen Begründung normativer Implikate wissenschaftlicher Praxis, Frankfurt a. M., S. 252.

Anm.5: Vgl. M. J. Zimmerman, »Responsibility«, in: L. C. Becker / C. B. Becker (Hg.), Encyclopedia of Ethics, New York / London 1992, S. 1089-1095.

Anm.6: Diese Verpflichtungen müssen nicht in jedem Fall unmittelbar und ausschließlich moralischer Natur sein, es kann sich beispielsweise ebenso um rechtliche oder vertragliche Verpflichtungen handeln. Vielfach sind sie an bestimmte institutionelle Funktionen oder soziale Rollen gebunden. Es kann daher Verantwortungskonflikte geben, so wie es auch Rollenkonflikte gibt. So kann die der Verantwortung zugrunde liegende Gültigkeit eines Vertrages mit rechtlichen Einschränkungen der Vertragsfreiheit kollidieren und die positiv-rechtlichen Standards wiederum mit moralischen Standards. Allerdings ist zu beachten, daß diese verschiedenen Verantwortungsdimensionen nicht gleichwertig sind. Nicht nur gehen wir sinnvollerweise davon aus, daß es eine gewisse Hierarchie unter den verschiedenen Verantwortlichkeiten gibt. Diejenigen Verantwortlichkeiten, die wir als Mitspieler eines Brettspiels oder als Teilnehmerinnen eines Sportwettbewerbs übernehmen, werden wir im allgemeinen als weniger verbindlich empfinden als diejenigen, die uns als Mitgliedern einer politischen Gemeinschaft, als Mitarbeiter eines Betriebes oder als Erziehungsberechtigten zukommen. Wichtiger aber als solche – nur prima facie gültigen und in Einzelfällen stets prüfungsbedürftigen – Hierarchisierungen ist der singuläre Status der moralischen Verantwortung, durch den sie sich von allen anderen Arten prospektiver Verantwortung unterscheidet. Moralische Verantwortung kann nämlich nicht lediglich als eine von mehreren Formen personaler Verantwortung verstanden werden. Ihr kommt vielmehr zugleich der Stellenwert einer universalgültigen "Meta-Verantwortung" zu, welche alle anderen, stets nur mehr oder weniger relativ gültigen Verantwortungsformen zugleich in gewisser Weise umschließt und fundiert. (Der Begriff der 'Meta-Verantwortung' stammt von Hans Lenk; vgl. u.v.a. Lenk, H., Maring, M., »Verantwortung – Normatives Interpretationskonstrukt und empirische Beschreibung«, in: L. H. Eckensberger / U. Gähde [Hg.], Ethische Norm und empirische Hypothese, Frankfurt a. M. 1993, S. 222-243, S. 222 ff.)

Anm.7: Freilich ist es möglich, normativ geregelte Handlungsweisen, wie etwa Verantwortungszuschreibungen, zum Gegenstand 'empirischer' (z.B. sozialwissenschaftlicher) Untersuchungen zu machen. Im Rahmen solcher Untersuchungen mag dann die Frage der normativen Verbindlichkeit von Verantwortungszuschreibungen methodisch ausgeklammert und der Blick primär auf die faktischen, im Verhalten der Beteiligten sich manifestierenden Konsequenzen solcher Zuschreibungen gerichtet werden. Der normativ-präskriptive Sinn prospektiver Verantwortungszuschreibungen wird durch diese Möglichkeit jedoch nicht beeinträchtigt. Die metatheoretische Reflexion der Methodologie empirischer Sozialforschung kann überdies belegen, daß auch die 'empirische' Sozialforschung mit einem Verständnis dieser – allein in der Teilnehmerperspektive sich erschließenden – präskriptiven Standardverwendung normativer Konzepte arbeiten muß, wenn sie die untersuchten Phänomene nicht von Grund auf verfehlen will. Der Versuch, normative Konzepte 'empiristisch' ausschließlich aus der Vogelperspektive eines neutralen Beobachters zu betrachten, führt hingegen notwendig zu Absurditäten. Mustergültig illustriert dies der aporetische Normbegriff in der Rechtstheorie Niklas Luhmanns (vgl. N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1993). Sein Versuch, präskriptive Normen als 'gegen Lernen immunisierte Erwartungen' zu deuten, scheitert schon daran, daß es problemlos möglich ist, zu erwarten, Person P werde sich in der und der Weise verhalten (z.B. die Unwahrheit sagen) und – zugleich! – an der Ansicht festzuhalten (bzw. den Anspruch zu stellen, zu fordern) P solle dies unterlassen.

Anm.8: Vgl. G. Ropohl, »Das Risiko im Prinzip Verantwortung«, in: Ethik und Sozialwissenschaften 4 (1994), S. 109-120.

Anm.9: H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt a. M. 1979, S. 174; vgl. ebd. ff.

Anm.10: Ebd., S. 172; vgl. ebd. ff.

Anm.11: Ebd., S. 174.

Anm.12: Vgl. hierzu M. H. Werner, »Dimensionen der Verantwortung: Ein Werkstattbericht zur Zukunftsethik von Hans Jonas«, in: D. Böhler (Hg.), Ethik für die Zukunft. Im Diskurs mit Hans Jonas, München, 1994, S. 303-338.